WORIN UNTERSCHEIDEN SICH KLEINMEMBRAN- UND GROSSMEMBRANMIKROFONE?

Studiomikrofone werden als Kleinmembran- und Großmembranmodelle angeboten. Was bedeutet das, und welche Klangunterschiede sind damit verbunden? Welcher Mikrofontyp ist der richtige für deine Anwendungen? Hier findest du die Antworten!

DIE GRÖSSE ENTSCHEIDET

In der Fachliteratur wird der Unterschied meist so definiert: Von einer Großmembran spricht man ab einem Membrandurchmesser von einem Zoll (25,4 mm), während ein Kleinmembranmikrofon einen Membrandurchmesser von einem halben Zoll (12,7 mm) oder weniger aufweist. Das ist aber nur eine Faustregel. Tatsächlich haben viele Kleinmembranmikrofone für Musikaufnahmen (im Gegensatz zu Messmikrofonen) einen etwas größeren Membrandurchmesser, und manche Großmembranmikrofone verwenden etwas kleinere Kapseln mit einem Membrandurchmesser unter einem Zoll (oft 22 mm). Um die Verwirrung komplett zu machen, geben manche Hersteller den Durchmesser der gesamten Kapsel an; dieser liegt bei einer Großmembrankapsel meist bei 32-34 mm, während der Durchmesser der Membran nur sehr selten 27 mm übersteigt. Die genauen Maße sind aber gar nicht so wichtig! Für die Praxis genügt die Unterscheidung zwischen Großmembran- und Kleinmembranmikrofonen.

Üblich ist diese Unterscheidung ohnehin nur bei Kondensatormikrofonen. Abgesehen von einigen wenigen dynamischen Sprechermikrofonen, die explizit als „Großmembranmikrofone“ beworben werden, scheint es weder die Hersteller noch die Anwender zu interessieren, wie groß die Membran eines dynamischen Mikrofons ist.

Was Kondensatormikrofone angeht, ist meist schon von außen zu erkennen, um welchen Mikrofontyp es sich handelt. Kleinmembranmikrofone sind in der Regel „zigarrenförmig“, d.h. sie bestehen aus einer schmalen Röhre, an deren vorderem Ende die Kapsel sitzt. Kleinmembranmikrofone sind in der Regel also für frontale Besprechung ausgelegt (engl. „end fired“). Großmembranmikrofone haben in der Regel deutlich voluminösere Gehäuse und sind für seitliche Besprechung ausgelegt (engl. „side addressed“).

DIE VOR- UND NACHTEILE VON KLEINEN UND GROSSEN MEMBRANEN

Historisch gesehen, kam das Großmembranmikrofon zuerst. Die frühen Kondensatormikrofone der 1930er und 40er arbeiteten allesamt mit Großmembrankapseln, um gegen das Rauschen der Röhrenelektronik anzukommen. Eine große Membranfläche kann mehr akustische Energie in ein elektrisches Signal wandeln, deshalb erzeugt eine Großmembrankapsel eine höhere Signalspannung als eine Kleinmembrankapsel. Erst mit den speziellen Mikrofonröhren und der Transistortechnik der 1950er und 60er wurde es möglich, Kleinmembran-Kondensatormikrofone mit ausreichend hohem Signal-Rauschabstand zu entwickeln.

Dennoch liegt bis heute der größte technische Vorteil von Großmembranmikrofonen im exzellenten Rauschverhalten. So hat das Neumann TLM 103 ein Eigenrauschen von nur 7 dB-A. Ein State-of-the-Art Kleinmembranmikrofon wie das Neumann KM 184 hat ein rund 6 dB höheres Eigenrauschen, d.h. etwa den doppelten Rauschpegel – was aber immer noch sehr niedrig ist, dank modernster Schaltungstechnik.

In allen anderen Disziplinen ist jedoch das Kleinmembranmikrofon überlegen, zumindest technisch betrachtet. Die Hauptvorteile des Kleinmembranmikrofons sind:

- ausgezeichnete Impulstreue (eine kleinere Membran kann den Klangwellen präziser folgen)

- erweiterter Höhenfrequenzgang (sogar bis über die menschliche Hörgrenze)

- sehr konsistente, frequenzunabhängige Richtcharakteristik

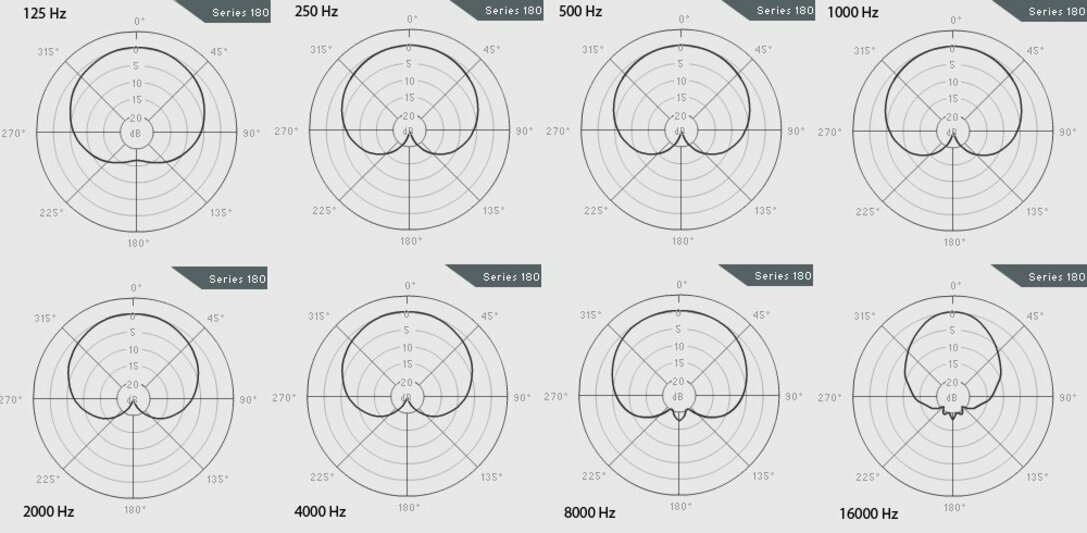

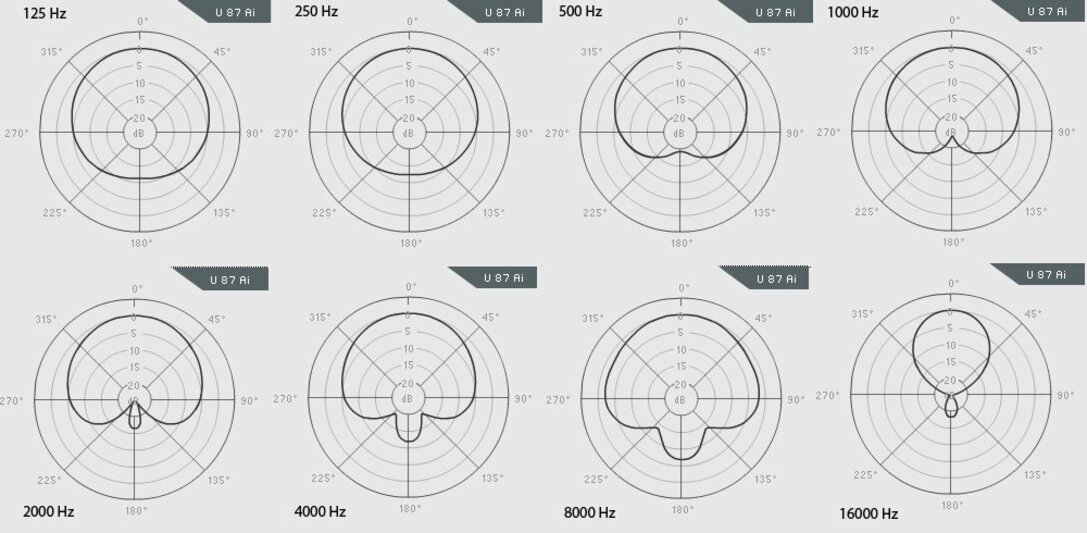

Der letztere Punkt ist von besonderer Bedeutung. Vergleichen wir einmal die Polardiagramme von Klein- und Großmembranmikrofonen bei verschiedenen Frequenzen:

Wie man sieht, bleibt die Nierencharakteristik des Neumann KM 184 Kleinmembranmikrofons über alle Frequenzen recht konstant. Erst in der höchsten Messfrequenz (16 kHz) verengt sich die Richtwirkung.

Die Nierencharakteristik des U 87A verengt sich dagegen schon ab 8 kHz. Außerdem weitet sich die Niere in den unteren Frequenzen; bei 125 Hz ist das Richtverhalten beinahe kugelförmig.

KLANGUNTERSCHIEDE UND TYPISCHE ANWENDUNGEN

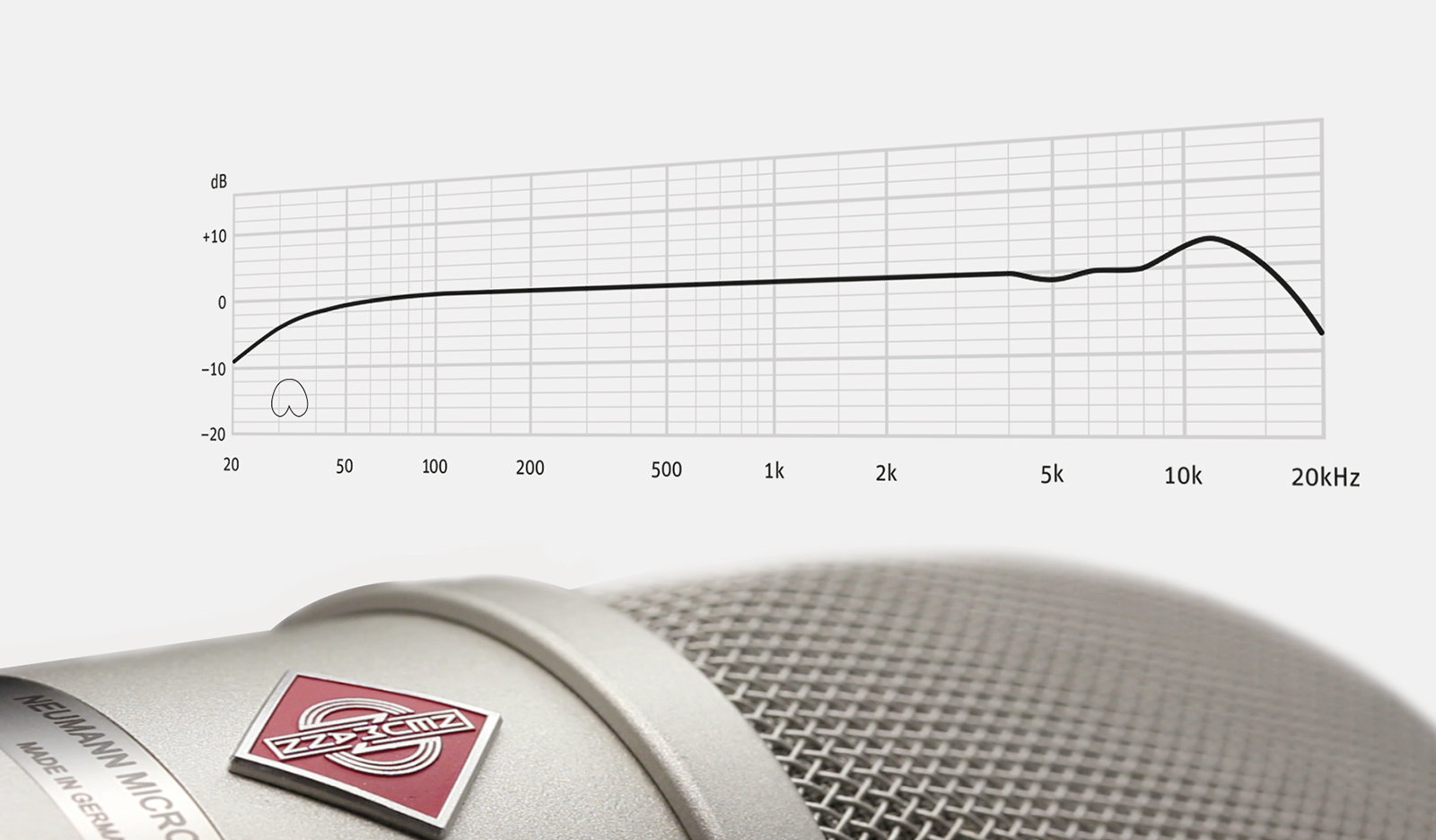

Klang ist jedoch mehr als nur technische Performance. Gerade die vermeintlichen Schwächen eines Großmembran-Kondensatormikrofons machen die Attraktivität dieses Mikrofontyps aus, insbesondere für Gesang und Sprache. So führt die in den tiefen Frequenzen nachlassende Richtwirkung dazu, dass der Nahbesprechungseffekt abgemildert wird. Daher bleibt die Tiefenwiedergabe wunderbar voll und sonor, auch wenn der sich Sänger ein wenig bewegt – und Sänger möchten ja nicht nur Töne, sondern Emotionen produzieren.

Großmembranmikrofone formen den Klang auf angenehme Weise; sie machen es zur Freude, die eigene Stimme im Kopfhörer zu hören. Ein gutes Großmembran-Kondensatormikrofon macht Lust zu singen, denn es klingt wie du ... auf CD! „Sounds like a record“, wie man im Englischen sagt. Viele Sänger schätzen auch die schiere Größe des Mikrofons, denn in Abwesenheit eines Publikums wird das Mikrofon zum Fokuspunkt.

Außer für Gesang und Sprache, werden Großmembranmikrofone auch häufig für Soloinstrumente eingesetzt, um ihnen einen besonders weichen und vollen Klang zu verleihen.

Kleinmembran-Kondensatormikrofone sind erste Wahl, wenn es darum geht den natürlichen Klang einzufangen, ganz ohne künstliche Zusätze. Kein anderer Mikrofontyp liefert ein so detailreiches Klangbild. Aufgrund ihrer neutralen Abbildungseigenschaften sind Kleinmembran-Kondensatormikrofone sehr universell einsetzbar.

In der Popmusik werden Kleinmembran-Kondensatormikrofone üblicherweise für Piano, akustische Gitarre und andere Saiteninstrumente sowie für Schlagzeug (Overheads, Snare, Hi-Hat, Becken) und Percussion eingesetzt. Kleinmembranmikrofone können durchaus eine sehr gute Tiefenwiedergabe haben und auch für Bassinstrumente verwendet werden. In der Praxis bevorzugen die meisten Pop-Engineers jedoch den vollen, sonoren Bass eines Großmembranmikrofons, um Instrumente mit starkem Tieftonanteil zur Geltung zu bringen.

Toningenieure im Bereich Klassik verwenden fast ausschließlich Kleinmembran-Kondensatormikrofone. Aufgrund ihres gleichförmigen, frequenzunabhängigen Richtverhaltens, eignen sich Kleinmembran-Kondensatormikrofone ausgezeichnet für Stereo- bzw. Surround-Aufnahmen größerer Klangkörper wie Chöre, Ensembles und Orchester.

KLANGBEISPIELE

Sound Samples

- Neumann KM 184 small diaphragm condenser

- Neumann TLM 103 large diaphragm condenser

FAZIT

Großmembranmikrofone sind weder besser noch schlechter als Kleinmembranmikrofone, beides sind ausgezeichnete Aufnahme-Tools. Entscheidend ist, den richtigen Mikrofontyp für die jeweilige Anwendung auszuwählen.

Kleinmembran-Kondensatormikrofone liefern ein neutrales, sehr detailliertes Klangbild ohne unerwünschte Verfärbungen. Kleinmembranmikrofone sind „Realisten“; richtig aufgestellt, bilden sie das Geschehen ab, wie man es mit den eigenen Ohren hört.

Großmembranmikrofone sind gleichermaßen Recording-Tool und Instrument. Ihr Ziel ist Klanggestaltung. Ein gutes Großmembranmikrofon lässt Stimmen und Instrumente größer, interessanter, schöner, charmanter erscheinen. Großmembranmikrofone sind „Romantiker“; sie erzeugen und verstärken Gefühle, und zwar nicht nur beim Zuhörer. Ein gutes Großmembranmikrofon beflügelt auch den Interpreten, indem es ihm schmeichelt und dieses „Sounds-Like-A-Record“-Gefühl vermittelt. Großmembranmikrofone eignen sich daher ausgezeichnet, um die Lead Vocals und Soloinstrumente ins Rampenlicht zu rücken.