BRAUCHE ICH EINEN SEPARATEN KOPFHÖRERVERSTÄRKER?

Einst galten Kopfhörer eher als Notbehelf, heute sind sie für viele Musikbegeisterte das bevorzugte Wiedergabemedium. Auch in der Musikproduktion haben Kopfhörer an Bedeutung gewonnen. Für professionelle Toningenieure stellen sie eine zusätzliche Hörperspektive dar, während Musiker im Homestudio vor allem die Bequemlichkeit schätzen, überall und jederzeit an ihren Tracks arbeiten zu können, ohne andere zu stören oder selbst gestört zu werden. Aber wie holt man den besten Sound aus seinem Kopfhörer?

Es gibt zwei wichtige Gründe, einen separaten Kopfhörerverstärker in Erwägung zu ziehen: mehr Lautstärke und/oder besseren Klang. Um herauszufinden, ob ein spezieller Kopfhörerverstärker gegenüber einem integrierten Kopfhörerausgang eine nennenswerte Verbesserung darstellt, sollten wir uns ein wenig damit beschäftigen, wie der Kopfhörer mit der ihn antreibenden Ausgangsstufe interagiert.

LAUTSTÄRKE

Wie „laut“ ein Kopfhörer ist, hängt von zwei Parametern ab:

Empfindlichkeit (Sensitivity)

Kopfhörer unterscheiden sich stark in ihrer Empfindlichkeit, d. h. bei gleichem Eingangspegel können verschiedene Kopfhörermodelle unterschiedlich laut sein. Aufgrund des technischen Fortschritts sind moderne Kopfhörer meist „lauter“ als ältere Modelle.

Die Empfindlichkeit (bzw. der Kennschalldruckpegel) wird entweder als Schalldruckpegel pro Volt (dB-SPL/V) oder als Schalldruckpegel pro Milliwatt (dB-SPL/mW) spezifiziert. Beide Methoden sind weit verbreitet, und leider ist die Formel zur Umrechnung recht komplex. Schneller geht’s mit einem Online-Rechner wie diesem: http://www.digizoid.com/headphones-power.html. Unabhängig von der Darstellungsform gilt: Je höher die Zahl, desto „lauter“ (d. h. effizienter) ist der Kopfhörer. Die Empfindlichkeit verschiedener Kopfhörer variiert stark von etwa 80 bis 125 dB-SPL/mW. Aktuelle Modelle liegen meist um 105 dB/SPL/mW.

Impedanz

Die Nennimpedanz verschiedener Kopfhörer variiert von etwa 16 Ohm bis 600 Ohm. Das ist ein ganz schön weiter Bereich! Im Vergleich dazu variieren Lautsprecher nur in einem Bereich von 4 bis 16 Ohm. Wie du vielleicht weißt, ist ein 4-Ohm-Lautsprecher üblicherweise viel lauter als ein 16-Ohm-Lautsprecher gleichen Typs – zumindest an einer Transistorendstufe (Röhrenendstufen haben meist separate Ausgänge für verschiedene Lautsprecherimpedanzen, die dies kompensieren). Gleiches gilt für Kopfhörer: Modelle mit niedriger Impedanz sind üblicherweise „lauter“ als Kopfhörer mit hoher Impedanz.

Bis in die 1990er verwendete man in Studios meist Kopfhörer mit hoher Impedanz (250 – 600 Ohm). Inzwischen werden kaum noch Kopfhörer mit hoher Impedanz angeboten. Vor allem deshalb, weil wir immer mehr batteriebetriebene Mobilgeräte verwenden sowie andere Geräte mit niedriger Betriebsspannung (wie Audio-Interfaces, die über Bus Power gespeist werden). Solche Geräte benötigen Kopfhörer mit niedriger Impedanz, um hohe Lautstärke zu erzielen. Die meisten aktuellen Kopfhörer sind daher Modelle mit niedriger Impedanz, üblicherweise zwischen 16 und 100 Ohm. Solche Kopfhörer erzielen an jedem Kopfhörerausgang mehr als ausreichende Lautstärke. Aber sind sie auch klanglich zu bevorzugen?

KLANGQUALITÄT

Das Zusammenspiel zwischen Kopfhörer und Kopfhörerausgangsstufe hat auch Auswirkungen auf die Klangqualität. Wieder ist die Impedanz ein Schlüsselparameter.

Verzerrungen

Je niedriger die Kopfhörerimpedanz ist, desto mehr belastet sie die Kopfhörerausgangsstufe. Je höher die Belastung, desto härter muss die elektronische Schaltung schuften, was wiederum bedeutet, dass sie mehr Verzerrungen produziert. Insofern ist eine niedrige Kopfhörerimpedanz zwar gut für hohe Lautstärke, aber schlecht für die Klangqualität aufgrund der höheren Verzerrungen. Ein mittlerer Impedanzwert (wie 150 Ohm beim Neumann NDH 20) ist ein guter Kompromiss, um ausreichende Lautstärke und niedrige Verzerrungen zu erzielen.

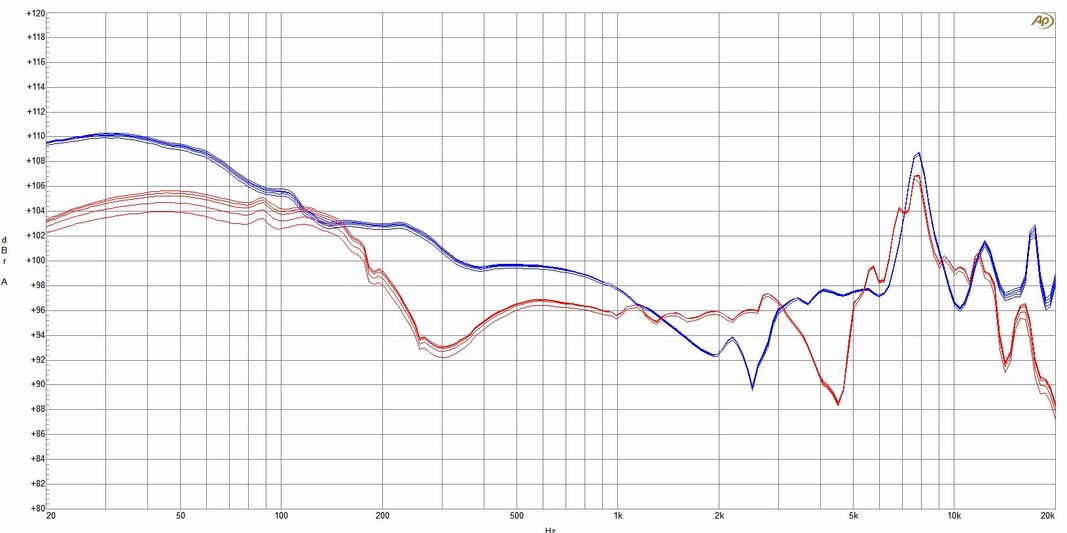

Das folgende Diagramm zeigt die Frequenzgänge eines Kopfhörers mit niedriger Impedanz (rot) und eines Kopfhörers mit mittlerer Impedanz (blau), gemessen bei verschiedenen Quellimpedanzen. Der Kopfhörer mit niedriger Impedanz zeigt größere Abweichungen als das Modell mit mittlerer Impedanz, insbesondere in den tiefen Frequenzen.

Frequenzgang

Impedanz ist kein fester Wert, sondern kann je nach Frequenz stark variieren. Die im Datenblatt des Kopfhörers angegebene Nennimpedanz wurde üblicherweise bei 1 kHz gemessen. Vor allem in den tiefen Frequenzen ist die tatsächliche Impedanz meist deutlich höher, manchmal um das zwei- bis dreifache. Das wiederum kann die Frequenzdarstellung beeinflussen. Wie sehr, hängt vom Kopfhörerausgang ab – genauer gesagt, dessen Ausgangsimpedanz. Ist diese relativ hoch (über 50 Ohm), bewirkt eine wellige Impedanzkurve des Kopfhörers Veränderungen im Amplituden-Frequenzgang, mit anderen Worten: Es kommt zu hörbaren Klangveränderungen. Auch dieser Effekt tritt typischerweise bei Kopfhörern mit niedriger (Nenn-)Impedanz stärker auf als bei Modellen mit höherer Impedanz.

Impulsverhalten

Ein weiterer Aspekt der Klangtreue ist das Impulsverhalten. Ein gutes Wiedergabesystem sollte Impulse so akkurat wie möglich reproduzieren. Voraussetzung dafür ist das richtige Maß an Dämpfung, um ein Nachschwingen der Membran zu minimieren. Neben akustischer Dämpfung, die Teil des Kopfhörerdesigns ist, gibt es auch elektrische Dämpfung. Für korrekte elektrische Dämpfung sollte die Impedanz der Ausgangsstufe höchstens 1/8 der Kopfhörerimpedanz betragen. Leider ist das nicht immer der Fall, insbesondere bei Kopfhörern mit einer sehr niedrigen Nennimpedanz, die logischerweise einen Kopfhörerverstärker mit ultra-niedriger Ausgangsimpedanz benötigen, um ausreichende elektrische Dämpfung zu erzielen. Für optimalen Klang mit allen Kopfhörertypen sollte ein Kopfhörerausgang idealerweise eine Impedanz unter 2 Ohm haben, um selbst bei 16-Ohm-Kopfhörern ein sauberes Impulsverhalten zu gewährleisten. Bei einem dedizierten, hochwertigen Kopfhörerverstärker sollte dies gegeben sein. Doch die Kopfhörerausgänge von Audio-Interfaces liegen meist um 20 Ohm – zu viel für adäquate elektrische Dämpfung von Kopfhörern mit niedriger Impedanz. Das kann sich in mangelnder Klangtransparenz und mulmigen Bässen äußern.

FAZIT

Grundsätzlich profitieren alle Kopfhörer von einem kraftvollen, extrem verzerrungsarmen Kopfhörerverstärker mit ultra-niedriger Ausgangsimpedanz. Die eigentliche Frage ist, kommt man ohne einen solchen aus? Kann man gute Klangergebnisse und ausreichende Lautstärke mit dem eingebauten Kopfhörerausgang am Laptop oder Audio-Interface erzielen?

Nun, es kommt darauf an! Kopfhörer mit hoher Nennimpedanz erfordern oft einen separaten Kopfhörerverstärker, um überhaupt auf eine brauchbare Lautstärke zu kommen. Umgekehrt haben Kopfhörer mit niedriger Impedanz zwar keine Probleme hohe Lautstärke zu erzielen, aber klanglich profitieren sie durchaus von einem hochwertigen Kopfhörerverstärker in Form von niedrigeren Verzerrungen, einer volleren Basswiedergabe und höherer Impulstreue.

Am wenigsten wählerisch bezüglich der Kopfhörerausgangstufe sind Kopfhörer mit hoher Empfindlichkeit und einer mittleren Nennimpedanz von 100 – 250 Ohm wie der Neumann NDH 20. Solche Modelle erreichen ausreichende Lautstärke am eingebauten Kopfhörerausgang der allermeisten Audio-Interfaces und anderer Geräte. Und in den meisten Fällen ist deren Ausgangsimpedanz ausreichend niedrig, um optimalen Klang zu gewährleisten. Auch wenn es nie falsch ist, einen hochqualitativen Kopfhörerverstärker zu verwenden: Mit dem richtigen Kopfhörer sind die Klangunterschiede im Vergleich zum eingebauten Kopfhörerausgang des Audio-Interface bzw. Computers vernachlässigbar.